フェンスで隣家との境界線を明確に!注意点とおすすめスタイルを解説

【更新日】2024年11月19日

日本法規情報株式会社が実施した「近隣トラブルに関するアンケート調査」では、実際に経験した近隣トラブルとして、子どもの泣き声などの騒音問題が、最も多く挙げられています。

その次に多い近隣トラブルは、境界線の問題でした。

お互いに隣接している土地では、ちょっとしたトラブルでも感情的になり、大きな問題となってしまうことも。

境界線トラブルを避けるために、フェンスを設置する方法があります。

フェンスが設置されていれば、目に見えない境界線が具体的になり、どこまでが誰の土地なのかが明確になります。

ただし、いきなりフェンスを設置してしまうと、かえってトラブルの原因となる可能性があります。

そこで、この記事では隣家との間にフェンスを設置する際に、気を付けたいポイントやおすすめのフェンスをご紹介していきます。

ぜひ、最後まで記事を読んで、フェンスを設置する際の参考にしてください。

隣の家との境界線にフェンスを設置する目的とは?

隣家との間にフェンスを設置する目的の1つは、土地の境界線を明確にさせることです。

通常では土地の境界線上に「境界標」と呼ばれる目印があります。

境界標とは赤い十字や矢印などが彫られている杭で、土地の境界線を示すのが目的です。

しかし、境界標だけでは外から自分の土地への物理的な侵入を防ぐことはできません。

また、境界標だけでは土地の境界線が見えません。

そこで、フェンスやブロックを設置すれば目で見える形で、土地の境界線が分かります。

フェンスやブロックなどが設置されていれば、自分の土地へ他人が浸入することを防げるうえに、通行人への目隠し効果も期待できるでしょう。

隣家のエアコンや給湯器からの排気が自宅の植物に当たっている場合も、フェンスやブロックの設置により被害を軽減できる場合があります。

ただし、ブロックだけで隣家との仕切りを作ると、どうしても威圧感や圧迫感が生まれてしまいます。

そこで、境界線を示しつつ威圧感が生じないフェンスが、隣家との仕切りとして注目されているのです。

つまり、フェンス設置の目的とは、土地の境界線をはっきりさせ、自宅の敷地を守ることです。

隣の家との境界線にフェンスを設置する際に気を付けるポイント

いくら自宅の敷地を守るためとはいえ、いきなりフェンスを設置してしまうとご近所関係が悪化してしまう可能性も。

ご近所と良好な関係を保ったまま、フェンスを設置するには、どのようにすればよいでしょうか?

土地の境界を確定させてからフェンスを設置する

フェンスを設置する前に、土地の境界線を確定させておく必要があります。

なぜなら、様々な原因により土地の境界線だと思っていた場所が、法律上の扱いと異なっている場合があるからです。

自分の土地だと思っていてフェンスを設置したら、実は隣家の土地だった、ということもあります。

また、境界線があいまいなままフェンスを設置して生活していると、本来は自分が所有しているはずの土地が時効取得により隣家のものになってしまうケースがあります。

反対に、自宅の土地にフェンスを設置する際の基礎が、隣家の土地へ侵入してしまう場合もあります。

隣家の土地へ侵入してしまったフェンスは、当然撤去しなければなりません。

このようなトラブルを避けるためには、フェンスの設置前に土地家屋調査士に調査依頼を出してください。

土地家屋調査士が正しい土地の境界線を調査によって確定してくれます。

その後、調査結果に従って工事を進めれば、誤った場所へフェンスを設置する心配はありません。

隣家への日当たりを確認しておく

もう1つのポイントは、隣家への日当たりを確認しておくことです。

フェンスの種類や高さによっては、隣家の日照状態が変わってくる場合があります。

また、花壇などへの日当たりが変わってしまうと、大切な植物が育たなくなってしまうこともあります。

そこで、境界線上へフェンスの設置を検討している段階から、隣家へ相談しておくことが大切です。

あらかじめ、設置する予定のフェンスの種類や高さを報告しておき、日当たりに影響が出ないか確認してもらいましょう。

自宅の敷地の中でやることだから隣家は関係ないとは思わずに、情報を共有しておくことが近隣トラブルや新たな問題が生まれることの防止につながります。

隣の家との境界線に設置できるフェンスの種類

フェンスには様々な種類がありますが、境界線に設置できるフェンスは限られます。

なぜなら、あまり意匠性の高いものや圧迫感のあるものは、トラブルの元になるからです。

それでは、どのようなフェンスなら隣家との境界線に設置できるのでしょうか?

メッシュタイプ

一定の間隔でラインが並んでいるシンプルなフェンスです。

直線的なラインのものが多く、すっきりとした印象を与えてくれます。

縦や横、斜めなどのデザインも豊富で好みに応じたフェンスが選べます。

メッシュタイプは過度に視界をさえぎらないので、目隠し効果は少ないものの隣家に対して圧迫感を与えません。

また、風や日光も通すため、日照問題なども起こりにくいでしょう。

そのため、境界線上に設置するフェンスで悩んだら、メッシュタイプがおすすめです。

目隠しタイプ

目隠しタイプの特徴は、メッシュタイプよりもフェンスを構成する1本1本のバーが太く、通行人からの視界をさえぎってくれる点です。

フェンスを構成するバーの太さや本数、間隔によって見え方が変わります。

隣家の給湯器などから出る排気が自宅に直接当たっている場合などには、目隠しタイプのフェンスが有効です。

しっかりと外部からの視界や排気を防いでくれる一方で、見る人に圧迫感を与えてしまいます。

また、日光もさえぎってしまうので場合によっては、隣家の土地が影になってしまうことも。

そのため、メッシュタイプに比べると目隠しタイプを境界線上に設置する場合、より一層隣家との打ち合わせが重要になります。

あとから「こんなことになるなんて聞いていない」と近隣トラブルにならないように、写真やイラストを使って、しっかりと説明しておきましょう。

隣の家との境界線におすすめのフェンスと施工事例

それでは、今までのポイントを踏まえて、どのようなフェンスが隣家との境界線におすすめなのか、施工事例を合わせてご紹介します。

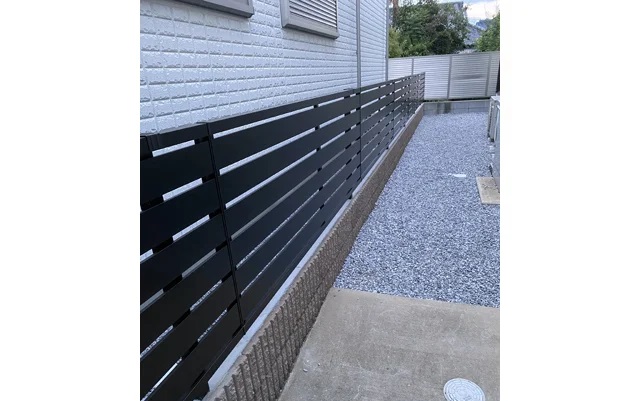

シンプレオ フェンスYS3型 横スリット

太めの横板による85%の目隠し率と、細めのスリットによるバランスが美しいフェンスです。

プライバシーをしっかりと守りつつ、光や風をしっかりと通してくれるので、圧迫感のない仕上がりが可能です。

デザイン自体もシンプルなので、様々な形の住宅に違和感のない設置が行えますよ。

千葉県流山市の施工事例

住宅街の雰囲気を損なわず、フェンスを設置した施工事例。

過度な装飾のないデザインなので、自宅だけではなく街の雰囲気にフェンスが調和しています。

隣家に対しても圧迫感や威圧感を出さずに、境界線を示せるのでおすすめのフェンスです。

シンプレオフェンスM2型 縦井桁メッシュ

ミニマルなデザインがラグジュアリーな印象を与えてくれる、メッシュタイプのフェンスです。

視界や日光をさえぎらないので、隣家との境界線近くに植木などがある場合も、安心して設置できます。

また、メッシュタイプのフェンスなので威圧感もなく、境界線への設置におすすめです。

鹿児島県鹿児島市の施工事例

広い敷地に境界線の目印となるフェンスを設置した施工事例。

シンプレオフェンスの特徴である圧迫感のない特徴を生かし、抜け感のある仕上がりとなりました。

景観を損なわず、明確に土地の境界線を示すことができました。

フェンスAB TS2型 縦スリット2

目隠し率88.9%を誇る、プライバシーを重視したフェンスです。

横型のスリットに比べると縦型のスリットは、同じ目隠し率でもフェンスの内側が見えづらく、しっかりとプライバシーを守ってくれるでしょう。

また、縦のスリットは住宅にシャープな印象を与えてくれるのも魅力です。

東京都調布市の施工事例

ただの仕切りとしてではなく、おしゃれかつ高級感のある仕上がりを実現した施工事例です。

隣家との間に施工するフェンスは、ともすればご近所づきあいを拒否するかのような印象を与えかねません。

しかし、いかにも目隠しといった感じではなく、おしゃれなデザインであれば過度な圧迫感を与えず、境界線上にフェンスの設置が可能です。

ユメッシュHR型

非常に手ごろな価格が特徴の、普及タイプのスチールメッシュのフェンスです。

近年の防犯ニーズの高まりに応え、高尺サイズが新たに加わりました。

住宅に設置するフェンスは、完全に内側が見通せないと防犯上のリスクとなってしまうことも。

しかし、ユメッシュHR型は不審者が侵入しても隠れる場所を与えず、犯罪の早期発見が可能です。

神奈川県横浜市の施工事例

圧迫感のないフェンスとプライバシーを守るためのフェンスを設置した施工事例。

隣家に対してユメッシュHR型は圧迫感を与えませんが、一方で外部からの視線も気になるもの。

そこで、視界をさえぎらないメッシュタイプのフェンスと、プライバシーを守るためのフェンスを使い分けて境界線上に設置することも可能です。

どのような組み合わせであれば、違和感のない仕上がりになるかは、ぜひエクスショップまでご相談ください。

シンプレオ フェンスYS2型 横スリット半目隠し 2段支柱 自立建て用

85%の目隠し率を誇るシンプレオフェンスYS型を縦に並べた高尺タイプのフェンスです。

しっかりとプライバシーを守ってくれる一方で、風や光も通してくれるので、極端にフェンスの反対側が暗くなってしまうなどの心配がいりません。

また、風速34m/s相当の耐風性能も持ち合わせており、ある程度の台風が来ても安心です。

愛知県一宮市の施工事例

隣地に住宅が建つため、フェンスを設置した施工事例です。

フェンスは約1700mmの高さなので、しっかりと自宅のプライバシーを守ってくれるでしょう。

その一方で板の隙間から日光や風が抜けるので、過度な圧迫感のない仕上がりになっています。

まとめ

隣家の境界線上にフェンスを設置すれば、ご近所トラブルを防いだり、自宅の敷地を近道として通行されたりすることもありません。

しかし、いきなり境界線上にフェンスを設置してしまうと、かえって別の問題の種になってしまうこともあります。

そのため、隣家との境界線上にフェンスを設置する場合は事前の丁寧な説明や情報の共有に加え、どのようなフェンスを設置するのか、決めておくことが重要です。

エクスショップでは全国に出張訪問して実際に現地を確認した上で、どのようなフェンスがおすすめなのか、無料でご提案とお見積りを行っています。

隣家との境界線の状態によっては、フェンスの基礎部分が施工できない場合もあります。

ぜひ、フェンスの設置で悩むことがあれば、お気軽にエクスショップまでお問合せください。

カーポートやウッドデッキ等のエクステリアについての質問や

商品の評判などがわかる掲示板